最近刷朋友圈总看到人晒新家:沙发要真皮的,电视要100寸的,绿植摆了一阳台,连调料罐都要凑成一套网红款——越看越觉得累,这不就是把商场货架搬回家吗?

直到刷到那个全屋“空无一物”的姑娘,突然有点醒过来:原来生活可以不用装那么满。

我之前装修时也犯过“囤货病”:咬咬牙买了张乳胶床垫,说是什么记忆棉,结果睡了三个月腰更酸;又买了台按摩椅,放客厅占了半块地,半年下来积了一层灰——后来才明白,不是东西贵就好,是自己到底需要什么。乔桑用折叠床架,说不定比我这张几千块的床垫睡得还香?毕竟睡觉的核心是“舒服”,不是“床垫长什么样”啊。

还有她断舍离绿植的事,我太有共鸣了——之前我家阳台摆了三盆多肉,每天下班第一件事就是翻叶子看有没有虫,周末还要搬出去晒太阳,结果出差一周回来全枯了,扔的时候还心疼“我花了一百多买的”。可她直接把700块的绿植送给邻居,这不就是放下了“必须养好”的负担吗?

与其让绿植在自己手里枯萎,不如让它在懂它的人那里活成风景,反而更有意义吧?

我妈上次来我家,看到我把旧毛衣捐了,就念叨“这还能穿呢”——像乔桑妈妈看到没床垫抹眼泪,都是妈妈的“惯性关心”。她们那代人苦过,觉得“有”就是安全感,“多”就是幸福;可我们这代人,每天被信息、物品、社交挤得喘不过气,“少”才是救命的解药啊——少一件不用的家具,少一盆要照顾的绿植,少一笔没必要的消费,反而能多出来时间看本书、练会儿瑜伽,或者就坐在沙发上发会儿呆。

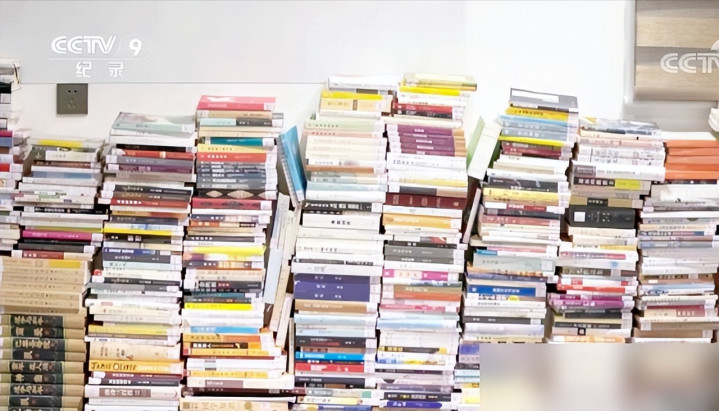

最戳我的是她的“共享书籍”——我家书房有个书架,塞满了当年凑单买的书:《人类简史》翻了三章,《百年孤独》还没拆封,《明朝那些事》掉了页也没看完。

可她把书共享出去,让上千本书在邻居、朋友手里流转——书不是藏在书架上积灰的,是从一个人的手里到另一个人的手里,带着温度,带着思考,这才是书该有的样子啊。

现在我每天下班回家,先看一眼刚整理好的客厅:沙发扔了贵妃椅,只剩下一个三人位,刚好够我蜷着追剧;餐厅的折叠桌卖了,换成一张小方桌,刚好放得下一杯咖啡和一本书;阳台的多肉送了楼下阿姨,现在摆了个藤编筐,放着我常穿的拖鞋——突然觉得,家里空了点,可心里满了点。

其实我们都没必要活成“标准版本”:不用必须有一张昂贵的床垫,不用必须养一阳台绿植,不用必须买齐所有网红家具。生活的重点从来不是“你有什么”,是“你需要什么”。那个姑娘的家是空的,可她的日子,比很多堆满东西的人过得更热闹、更清楚——毕竟,真正的幸福从来不是“装”出来的,是“删”出来的啊。

你说,是不是?

九五配资-正规配资排名-配资哪家好-杭州股票配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。